「自宅やオフィスの住所を知られたくない」「長期出張や海外滞在が多くて郵便物を受け取れない」「フリーランスを始めたいけど、住所公開は避けたい」。そんな悩みを解決してくれるのが「私書箱(ししょばこ)」です。本記事では、私書箱の基本から利用方法、具体的なメリットまでをわかりやすく解説します。最後には、総務や事務担当者が業務を効率化する方法として話題のサービス「atena」もご紹介します。

私書箱とは

私書箱とは、日本郵便や民間企業などが提供する「専用の郵便受け取り先(住所)」のことを指します。ここに郵便物を送付してもらうことで、自宅やオフィスの住所を公開せずに郵便を受け取れるほか、留守中でも郵便物を受領可能、転送サービスなどの付加サービスが利用できる場合があります。「プライバシーの保護」や「安全性の確保」を重視する方にとって、非常に便利な仕組みです。

私設私書箱と郵便私書箱の違い

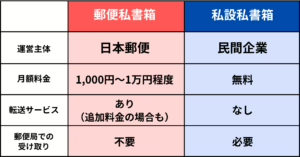

私書箱には、主に「私設私書箱」と「郵便私書箱」の2種類があります。どちらも郵便物を受け取る目的は同じですが、運営主体やサービス内容に大きな違いがあるため、自分のニーズに合ったものを選ぶことが重要です。

運営主体の違い

- 私設私書箱

民間企業が運営している私書箱で、バーチャルオフィスの一種と考えられることもあります。オンラインで申し込みが完結できるサービスが多く、郵便物の転送・スキャン・保管・廃棄代行といったオプションを提供するところもあります。 - 郵便私書箱

日本郵便が全国各地の郵便局で設置しているロッカー型の私書箱です。郵便局の営業時間内であればいつでも取り出せるというメリットがありますが、空き状況が少なく、利用条件(利用理由の確認など)をクリアする必要があります。

料金の違い

- 私設私書箱

月額1,000円〜1万円程度と幅広く、提供会社やプランによって料金は異なります。転送回数や追加サービスの有無により変動します。 - 郵便私書箱

利用料は無料。ただし、申し込み条件があり(後述)、申請しても空きがない場合は利用できません。

サービス内容の違い

- 私設私書箱

多くの事業者が転送やスキャン代行、保管・廃棄サービスを提供しています。到着通知をメールで受け取れる場合もあり、利便性が非常に高いのが特徴です。 - 郵便私書箱

郵便局の私書箱番号宛に届いた郵便物(手紙やはがきなど)を自分で取りに行く形が基本です。基本は転送サービスはなく、郵便局へ直接受け取りに行く必要があります。

【参考URL】

利用方法

ここからは、私設私書箱と郵便私書箱を実際に利用するための流れを詳しく見ていきましょう。

私設私書箱の申し込み方

私設私書箱は、運営する民間企業のウェブサイトから手続きするのが一般的です。多くの場合、以下のようなステップを踏みます。

- Webでプラン選択・申し込み

希望の料金プランや必要なオプション(転送、スキャン、廃棄代行など)を選択します。 - 本人確認書類の提出

住所証明や身分証明をアップロードし、契約者情報を登録します。 - 利用開始・郵便物の発送先設定

契約完了後、発行された専用の住所(またはユニット番号)を利用して、郵便物を受け取れるようになります。

申し込み手続きがオンラインで完結するケースが多く、手軽に始められるのが特徴です。

郵便私書箱の申し込み方

郵便私書箱を利用するには、近隣の郵便局に直接申請する必要があります。大まかな流れは次の通りです。

- 郵便局で空き状況を確認

最寄りの郵便局に出向き、郵便私書箱の空きがあるか確認します。地域によっては空きが全くない、あるいは非常に少ないことも珍しくありません。 - 利用請求書の提出

利用目的や理由を明記した「郵便私書箱利用請求書」を提出し、審査を受けます。この際、身分証などの提出も求められる場合があります。 - 審査通過後、利用開始

日本郵便側で審査通過が確認できれば、郵便私書箱の番号と鍵が付与され、利用を開始できます。

郵便私書箱の利用条件

- 仕事やプライベートなどで継続的に多くの郵便物が届く見込みがあること

- 利用中の定期的な取り出しが可能であること

上記のほか、実際に郵便局が利用を許可するかは地域や局の状況によります。条件を満たしていても、空きがなければ利用できない可能性もある点に注意が必要です。

(参照:日本郵便:郵便私書箱について)

私書箱を利用する主な用途

私書箱は「単に住所を隠すため」だけでなく、さまざまなシーンで活用されています。ここでは代表的な用途をご紹介します。

ビジネス利用(フリーランス・小規模事業者)

開業届などで住所を公表しなければならないフリーランスや、個人事業主の方には私書箱の導入が増えています。自宅住所を明かしたくない場合や、顧客からの郵送物を安全に受け取りたい場合に便利です。留守がちな場合(海外出張・移住など)

長期出張や海外移住などで自宅を留守にする期間が長い方は、私書箱を利用することで大切な郵便物を受け損なうリスクを下げられます。私設私書箱なら、受け取った郵便を海外へ転送してくれるサービスもあります。個人情報漏洩対策(フリマアプリやファンレターなど)

フリマサイトやSNSでのやり取りで、相手に直接自宅住所を知られたくない場合にも私書箱が有効です。また、ファンレターの受け取り先として芸能人やクリエイターが活用するケースも多く、プライバシー保護に役立ちます。

私書箱を利用するメリット

私書箱の利用には、次のようなメリットがあります。

プライバシー保護

自宅の住所を公開するリスクを避けられます。ビジネスやプライベートを問わず、個人情報の漏洩(ろうえい)を防ぎたい人にとっては大きな魅力です。

管理サービスの充実

私設私書箱なら、郵便物が到着したらメールやアプリで通知してくれるサービスや、受け取った郵便物を自動的にスキャンしてデータ化し、オンラインで閲覧できるサービスなどもあります。転送先を随時変更できたり、要らない郵便は事業者側で廃棄してくれたりするなど、必要最低限の手間で管理が完結するのが利点です。

セキュリティ・安全対策

私設私書箱は鍵付きのロッカーや独自の管理体制を敷いている場合が多く、盗難や誤配リスクを軽減します。また、郵便局が管理する郵便私書箱も、局の閉鎖時間にはロッカーが施錠され、基本的には安全性が確保されています。

まとめ

本記事では、私書箱の基本的な仕組みから、私設私書箱と郵便私書箱の違い、それぞれの利用方法やメリットについて解説しました。私書箱は、ビジネスシーンだけでなく、プライベートや海外生活などのさまざまな場面でも大いに役立つ存在です。特に最近は、インターネット経由で申し込みができ、郵送物を転送・スキャンしてもらえるなど、便利なサービスも増えています。

総務・事務担当の業務効率化には「atena」がおすすめ

オフィスや事務所の郵便物対応に悩んでいる方には、私書箱のように「郵便物を一元管理できるサービス」の導入が有効です。その中でも注目されているのが「atena」。

- atenaでは、郵便物の受け取りからデータ化、必要に応じた転送や保管までを一気通貫で行うことが可能です。

- オフィスに届く郵便物を開封してデジタル化すれば、担当者がわざわざ書類を仕分け・スキャンする手間が省けます。

- 紙の原本管理にかかるスペースやコストも削減できるため、総務や事務の効率アップが期待できます。

私書箱の導入やデジタルサービスの活用は、個人のプライバシー保護だけでなく、企業のコスト削減や働き方改革にも直結する重要な手段です。ぜひ検討してみてください。