オフィスの移転が決まったけれど、郵便物の管理はどうしよう…? 重要な書類や請求書が旧住所に届いてしまい、受け取り損ねるのは避けたいところです。こうした不安を解消してくれるのが、日本郵便が提供している「転居転送サービス」。本記事では、このサービスの基本からメリット・申し込み方法・注意点まで、オフィス移転を検討している方の視点でわかりやすく解説します。

転居転送サービスとは

基本的な仕組み

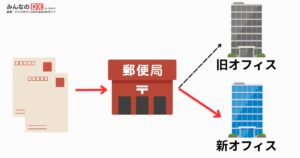

転居転送サービスは、郵便局に転居届を提出することで、旧住所宛の郵便物を新住所へ転送してもらえる制度です。転送期間は1年間ですが、期間が終わる前に再度手続きを行えば延長することもできます。また、はがきや書留、レターパック、ゆうパックなど日本郵便が扱う郵便物や荷物は、原則としてすべてが転送対象となります。

法人や個人事業主も利用可能

個人だけでなく、法人や個人事業主も転居転送サービスを利用できます。移転後すぐに取引先や顧客へ新住所を周知できない場合でも、転送サービスのおかげで重要な書類や契約書を逃さず受け取れます。ただし、短期的な在宅勤務先への転送など、本来の転居とは異なる事情の場合は、郵便局の判断で受け付けられないケースもあるため注意が必要です。

事務所の移転時に転居転送サービスを使うメリット

郵便物対応のスムーズ化

オフィスの移転を関係者へ周知しても、すぐにすべての取引先に届くとは限りません。旧住所に重要書類や請求書が届いてしまい、受け取りにタイムラグが生じるリスクもあります。そこで転居転送サービスを利用すれば、旧住所宛ての郵便物を自動的に新住所へ転送してくれるので、誤配や遅延を防ぎ、郵便物対応をスムーズに進められます。

移転直後のバタつきを軽減

オフィス移転直後は、荷物の整理や各種契約の見直しなど、やるべきことが山積みです。郵便物を取りにわざわざ旧オフィスへ行く手間がかかると、さらに業務が混乱してしまいます。転居転送サービスで郵便物を新オフィスに集約できれば、移転作業や業務に集中しやすくなり、時間や労力を大幅に削減できます。

信用維持

郵便物の遅延や紛失は、取引先や顧客からの信用問題につながりかねません。とくに請求書や契約書などの重要書類は、確実に手元に届くことが求められます。転居転送サービスを活用することで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、ビジネスにおける信頼関係を維持しやすくなります。

申し込みの方法

郵便局窓口

郵便局窓口へ行き、転居届用紙必要事項を記入

運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類を用意

記入済みの転居届と本人確認書類を郵便局の窓口へ提出

提出後、正式に受理されれば手続き完了です

インターネット(e転居)

ゆうびんIDを取得(未登録の場合は新規登録が必要)

「e転居」ページへアクセスまたは郵便局アプリを開きログイン

- スマートフォンと本人確認書類を用いて、本人確認を行う

画面の指示に従って必要事項を入力し、申請を完了させます

「e転居」というオンラインサービスを利用すると、ゆうびんIDでログインし、必要事項を記入して申請するだけで手続きを進められます。外出の手間が省けてスピーディーなため、移転準備に追われる方におすすめです。

ポスト投函

転居届用紙を郵便局で入手し、必要事項を記入

本人確認書類の写しを同封して、専用封筒に入れる

投函すれば、郵便局で受理され次第手続き完了となります

転居届を取り寄せ、必要事項を記入したうえで、本人確認書類(コピーなど)を封入し、ポストに投函する方法です。窓口に行く時間がない場合や、オンライン手続きが難しい場合に利用されることが多いです。

利用時の注意点

「転送不要」郵便物

銀行やクレジットカード会社からの郵便物などで「転送不要」と記載されている場合、転居転送サービスの対象外になります。これらの郵便物は転送されず、旧住所宛に戻されてしまう可能性があるため、別途、取引先や金融機関に新住所を伝えることを忘れないようにしましょう。

途中で転送を止めることができない

転居転送サービスは基本的に1年間のサービスで、その間に転送を途中停止することはできません。もし1年以内にまた引っ越しがあった場合には、新たな転居届を提出する必要があります。どうしても転送を止めたい場合は、逆向きの転居届を出すなど手続きが煩雑になるため、利用時期を慎重に検討することが大切です。

期限管理の徹底

転居転送サービスは、届け出た日から1年間が有効期間です。再度延長を希望する場合は、期限が切れる前にもう一度手続きを行いましょう。うっかり更新を忘れてしまうと、旧住所に郵便物が届いてしまい、取りこぼしのリスクが高まります。

まとめ

オフィス移転にともなう転居転送サービスの利用は、重要書類を受け取れずに生じるトラブルや信用リスクを回避し、スムーズな引っ越しを実現するうえで欠かせない仕組みです。郵便局の窓口やオンライン、ポスト投函など、申し込み方法は複数あるので、自社の状況や忙しさに合わせて選ぶとよいでしょう。

さらに、郵便物の受け取り業務をより効率化したいなら、オンライン上で郵便物を管理できるサービス「atena」の活用も検討してみるとよいでしょう。従来の紙ベースのやりとりだけでは見落としがちな点をカバーしつつ、スマートフォンやPCから郵便物の内容を手軽に確認できるため、オフィス移転後の業務効率アップに大きく貢献してくれます。ぜひ一度、サービスページなどをチェックしてみてください。