近年、急速な技術革新と社会情勢の変化によって、企業が取り巻く環境はますます複雑化しています。とりわけ中小企業にとっては、人手不足や競争力の維持など深刻な課題が顕在化しており、「生き残り」のためには事業の変革が不可欠となっています。こうした背景の中、注目されているのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。

「DX」とは単にITツールを導入するだけでなく、自社のビジネスモデルや業務プロセス、組織体制そのものをデジタル技術によって変革し、新たな価値を生み出す取り組みを指します。中小企業でもDXによって、省人化やコスト削減、新たな収益機会の創出など、さまざまな効果を期待できます。

本記事では、まず「DXとは何か?」を中小企業の現状とあわせて解説し、続いてなぜ中小企業にDXが必要なのかを紐解きます。その後、国が推奨する「ガバナンスコード3.0」を踏まえながら具体的な進め方を提示し、実際の成功事例をご紹介します。ぜひ、変化の激しい時代を乗り越えるための一助として、本記事をお役立てください。

DXとは?中小企業の現状

DXとデジタル化の違い

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を聞いて、「それって要するにIT化・デジタル化と同じじゃないの?」と疑問を持つ方は少なくありません。確かに、DXとデジタル化は似た文脈で語られることが多いですが、本質的には異なる概念です。

デジタル化

- アナログ的な業務や処理を、ITツールやソフトウェアを活用して電子化・自動化すること

- 例えば、紙の請求書を電子データに置き換えたり、オンライン会議システムを導入して出張を削減するなど、既存業務を効率化するレベルが中心

DX(デジタルトランスフォーメーション)

- デジタル化されたデータや技術を活用して、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値や競争優位を生み出すこと

- 例えば、ビッグデータ解析に基づく新商品・サービスの創出、サブスクリプションやオンラインプラットフォーム型ビジネスへの転換など

つまり、デジタル化はDXの入り口に過ぎず、それらを起点として企業の在り方を抜本的に変えるのがDXだといえます。

中小企業のDX導入率と課題

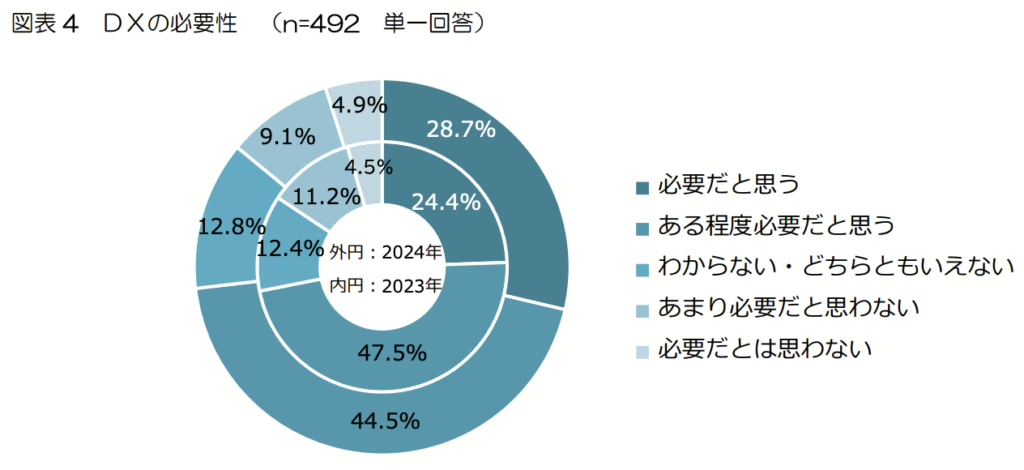

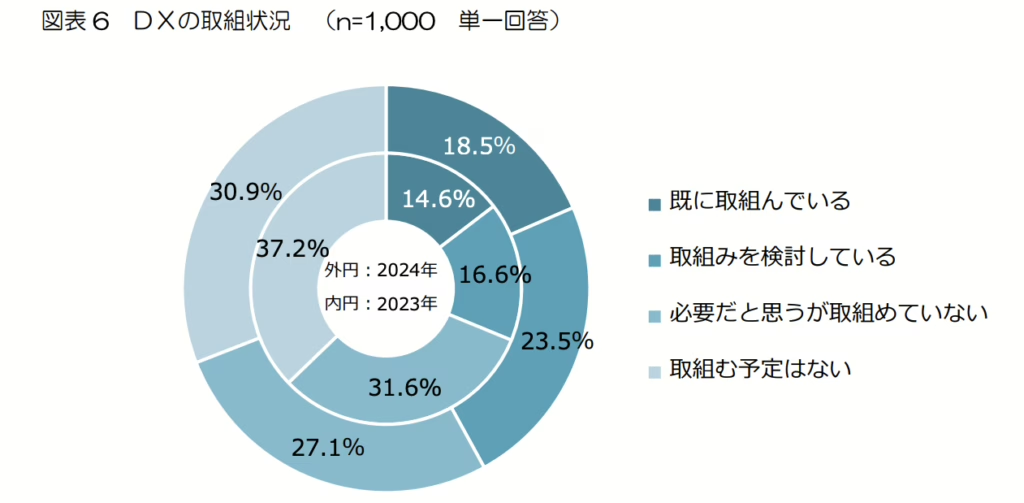

中小企業庁や中小機構の調査によると、多くの中小企業がDXの必要性を感じています。しかしながら、実際に導入している企業は決して多くありません。たとえば、以下のようなデータがあります。

「中小企業の70%がDXは必要だと認識しているが、実際に着手しているのは18.5%にとどまる」 (参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査報告書)

この大きなギャップを生む主な要因として、下記の課題がよく指摘されています。

IT人材不足

- 専門スキルを持つ人材を採用・育成する余裕がない

- 競合他社や大企業との給与面・待遇面の格差で、優秀なIT人材を確保しにくい

予算確保の難しさ

- DX投資の効果が不透明で、投資意思決定がしづらい

- 中長期的な投資計画が必要にもかかわらず、短期的な利益を優先せざるを得ない

こうした課題を乗り越えるためにも、なぜ中小企業がDXを導入する必要があるのかを再度明確に認識することが大切です。

中小企業にDXが必要な理由

人手不足への対応

中小企業ではすでに約45%が人手不足を感じているといわれています。人口減少が進む日本社会において、人材採用は今後さらに厳しくなるでしょう。このような状況下で、労働集約型のビジネスモデルを維持し続けることはリスクが大きいといえます。

DXでビジネスモデルを変革し、省人化・自動化を実現

例えば、製造現場にロボットを導入して自動化率を高めたり、事務作業をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で代替するなど、業務負荷を軽減する手法があります。こうした取り組みは、単にコストを削減するだけではなく、社員がより創造的な業務に時間を割けるという効果も期待できます。

競争力の維持と強化

世界経済や市場環境が急激に変化している今日、先を見通すのが困難な「VUCA時代」と呼ばれています(。こうした状況では、大企業だけでなく中小企業にも柔軟な対応力が求められます。

製造業でのAI需要予測の例 需要が大幅に増減する可能性がある製造業では、AIを活用した需要予測により、部品の在庫管理や生産計画の効率化を実現できます。結果として、無駄な在庫を減らし、急な注文にも対応できる体制を構築することが可能です。これによって競合他社との差別化を図り、市場シェアを守り・広げる一助となります。

企業ブランドや信頼性アップ

DXに取り組むことで、社内外に先進的な企業姿勢をアピールできるのも大きなメリットです。

DX認定ロゴの使用で社内外へのアピール

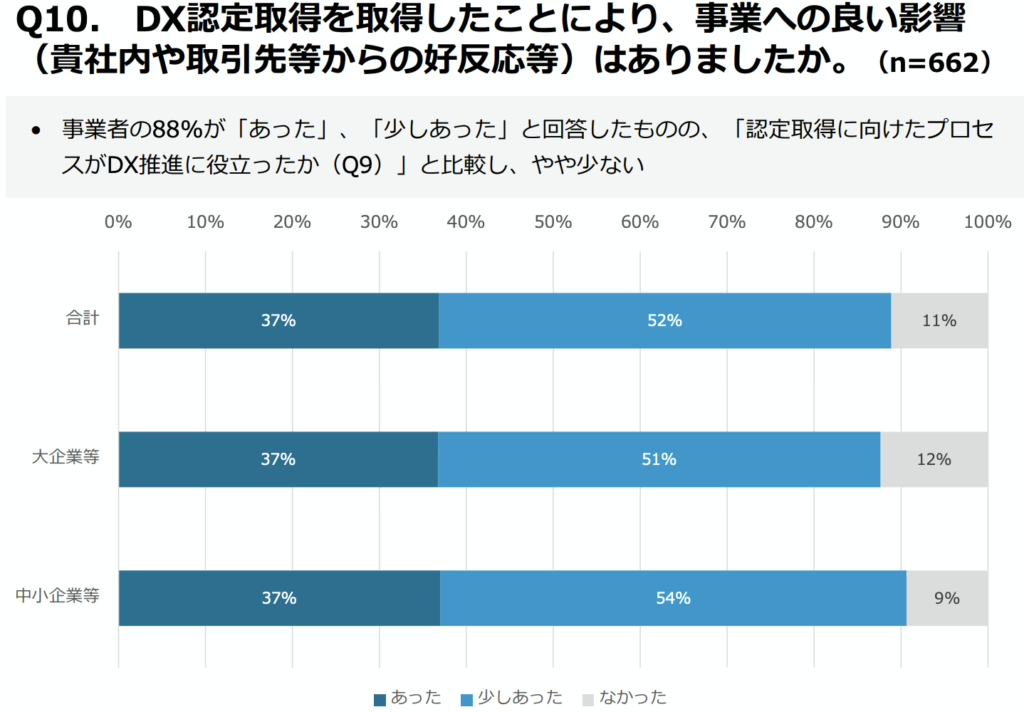

経済産業省が推進する「DX認定制度」を取得すると、ロゴマークを公式に使用でき、取引先や顧客、金融機関に対して信頼感を高めることが可能です。認定後に88%が事業への良い影響があったというアンケート

DX認定を受けた企業の多くが、売上やブランドイメージの向上、人材確保など、ポジティブな効果を得ていると回答しています。実際に社内改革が進むことで、社員のモチベーション向上にもつながります。

DXの進め方(デジタルガバナンス・コード3.0)

経営ビジョン・ビジネスモデルの策定

デジタルガバナンスコード3.0の考え方に基づくと、DXを成功させるためにはまず経営ビジョンとビジネスモデルを整合させることが重要です。

外部環境の変化やデータ活用の可能性を分析

- 自社を取り巻く市場環境や競合状況、デジタル技術の動向を把握

- 顧客ニーズやビジネストレンドをデータから読み解き、新しい収益源や市場を検討

経営ビジョンと融合したビジネスモデルを構想

- 「3年後・5年後にどうなっていたいか」という経営目標を明確化

- そのうえで、デジタル技術をどのように組み込むかを具体的に落とし込む

DX戦略の策定・推進

経営ビジョンをもとに、具体的なDX戦略を策定します。ここでは、以下の要素を盛り込むと良いでしょう。

- 必要人材の育成・確保

- 社員のリスキリング(新しいITスキル習得)

- 外部人材や外部ベンダーとの連携

- ITシステム・インフラの整備

- 基幹システムやデータベースのクラウド化

- セキュリティ対策やネットワーク基盤の強化

- 部門横断的なプロジェクト体制

- 経営層が全面的にコミットし、全社的な協力体制を確保

- 必要に応じて専門チームを配置

DXを推進する際は、最初から大規模プロジェクトを立ち上げるのではなく、小さな成功事例を積み重ねることも大切です。現場がDXの効果を実感できれば、社内の理解や協力体制が自然と高まります。

成果指標の設定・戦略の見直し

DXの成果を測定し、改善していくプロセス(PDCAサイクル)も欠かせません。成果指標(KPI)としては、以下のような例が考えられます。

- 企業価値創造に係る指標

- 売上高や利益率、既存顧客との取引拡大率、新規顧客獲得数など

- 効果指標

- 生産性向上率(省人化・自動化による業務時間削減)、在庫回転率

- 顧客満足度(NPSなど)の変化

- 進捗指標

- 新技術・システム導入の進行度合い

- 社員のデジタルスキル向上率や研修参加人数

一定期間ごとにKPIを振り返り、成果が見られない場合は戦略や施策を見直します。経営陣が主導し、定期的に評価・修正する仕組みがDXの成功を左右するといっても過言ではありません。

中小企業のDX事例

浜松倉庫株式会社

倉庫管理・物流事業を手がける「浜松倉庫株式会社」では、ロボットやAI、BIツール(Business Intelligence)を導入して在庫管理や入出庫作業を自動化しました。その結果、生産性が30%向上し、慢性的な人員不足の課題を大幅に緩和することに成功。倉庫内の作業を可視化・最適化したことで、今後は物流コスト削減だけでなく、新分野への参画も検討されています。

株式会社リノメタル

金属加工業の「株式会社リノメタル」は、モノづくりのデジタル変革と事務部門のIT化を同時に進め、年間売上12.7億円の増加を達成しました。

- 大手自動車部品メーカーから大型案件を受注

DXによる生産管理の効率化や品質向上が評価され、継続的に大規模案件を獲得 - 意識改革で全社員が当事者意識を持つ

現場主導の問題解決からデジタルツールの導入まで、社員全員が新しい業務フローに積極的に参加。結果として、業務効率や品質向上だけでなく、組織力の強化にもつながった

こうした事例に共通するのは、経営者がDXを「コスト」ではなく「投資」として捉え、ビジョンを明確に示して社内を巻き込んだ点です。

まとめ~DXで未来を切り拓く

DXは、単なるITツール導入ではなく、ビジネスモデルや組織体制を抜本的に変革する大きなチャンスです。中小企業でも、人口減少や海外との競争など厳しい環境に直面している今こそ、DXの導入を加速させることで、以下のような恩恵を得られます。

- 人手不足の解消や省人化

- 新たな収益モデルの創出、競争力強化

- 社内外へのイメージ向上、ブランド力UP

DXを円滑に進めるためには、まずは社内のアナログ業務を効率化し、リソースを生み出すことが重要です。その一助としておすすめしたいのが、総務の業務効率化ツール「atena」です。

「atena」の特徴とDX推進へのメリット

郵便物・書類のデジタル化

- 企業に届く郵便を開封・スキャンし、クラウド上に保管

- 紙を扱う手間を削減し、在宅ワークや支店間での共有もスムーズ

バックオフィス業務を大幅に削減

- 書類管理や支払処理などの事務作業を一元管理

- 労働生産性の向上に直結し、コア業務に集中できる環境を整備

DXを進める上での第一歩を後押し

- 総務業務の効率化からスタートすることで、小さな成功事例を作りやすい

- 経営者も含めた現場でのデジタルツール活用の意識が高まり、本格的なDXへと波及

「atena」を導入して時間とコストを節約しながら社内のデジタル化を推進できれば、次なるステップとしてDXへの本格投資を検討しやすくなります。中小企業にとってDXは決して高いハードルばかりではありません。自社のビジョンに合わせ、段階的かつ着実に進めることで、大きな成果を得る可能性は十分にあるのです。

ぜひ、本記事をきっかけに「DXを始めてみよう」「まずは総務部門から改革してみよう」といった一歩を踏み出していただければ幸いです。変化の激しい時代の中でこそ、デジタル技術を味方につけて、未来への可能性を広げていきましょう。