近年、「人手が足りず業務がまわらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」などの悩みを抱える中小企業が増えています。本記事では、人手不足の原因と具体的な取り組み事例を幅広く紹介し、最終的には「雇わない」という選択肢や業務効率化という視点まで踏み込んで解説します。読めば、自社に合ったアクションを見つけられるはずです。

人材確保が難しい理由

生産年齢人口減少による「売り手市場化」

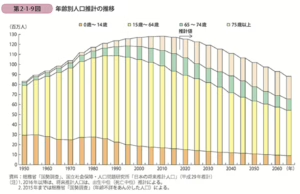

日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年の約8,700万人をピークに減少しています。

この減少に伴い、2024年10月時点での有効求人倍率は1.25倍と、働き手が不足しやすい「売り手市場」が続いています。特に営業、商品販売、接客、介護、土木の有効求人倍率は高く、人材確保が難しい状況です。

働き方や価値観の変化

近年は終身雇用が崩れ、中途採用比率が7年間で2倍と急増するなか、大学新卒の3年以内離職率は34.9%と高い水準にあります。

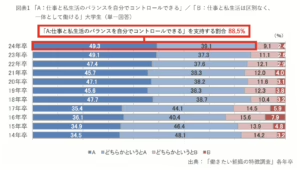

そのため、転職や副業といった多様な働き方が当たり前になり、企業も人材の流出を防ぐための対応が求められています。また、近年は在宅勤務などの働き方の多様化が進むなかで、「ライフワークバランス」を重視する求職者も増加傾向にあります。

採用面でやるべきこと

ブランド、強みの見える化

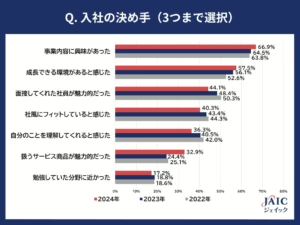

自社ホームページや求人ページで、事業内容や社風、社員の声を具体的に示すことで、求職者に「働くイメージ」をもってもらいやすくなります。例えば、プロジェクト事例や働き方の特徴など、社員へのインタビュー記事などにより具体的に自社の魅力を分かりやすく公開しましょう。特に「事業内容」と「成長環境」についてアピールすることで、入社への意欲を高めることができます。

志望度を上げる面接の実施

面接は応募者の資質を見極めるだけでなく、自社の魅力を伝える貴重な機会です。面接では企業側から一方的に質問するのではなく、求職者からの質問の時間を設け、相互理解の場として、良いマッチングを目指しましょう。また「対面式面接で志望度が上がった」と回答した割合は32.7%とのデータもあります。オンライン面接の活用が増えているからこそ、対面の面接を行う際は社内の雰囲気や魅力をしっかりアピールしましょう。

(参考:23年卒 就活生の6月の活動状況 / 面接によって学生の志望度を上げるということ、そのための配慮について)

求人媒体の多様化

従来の求人サイトだけでなく、SNSや専門の採用プラットフォーム、リファラル採用(社員からの紹介)など、多様なチャネルを活用する動きが増えています。自社のターゲットとする人材がどこに情報収集の場を求めているかを見極めるのが重要です。

社員定着に向けた取り組み

柔軟な働き方の提供

リモートワークやフレックスタイム制度など、ワーク・ライフ・バランスを重視する求職者は増えています。柔軟な働き方を導入することで離職率を下げ、かつ「魅力的な職場」として認知されやすくなります。

報酬、評価制度の透明性確保

給与や評価が「なぜそうなるのか」が分からなければ、従業員のモチベーションに大きな影響を与え、不信感から退職につながるリスクがあります。そのため、社員定着のために正当性の高い評価制度を取り入れる必要があります。

その一例として近年では、360度評価といった多角的・客観的な評価手法を取り入れる企業も増加中です。

キャリア、スキルアップ支援

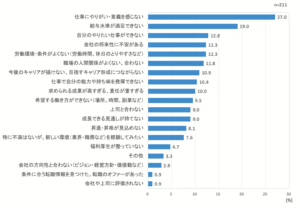

リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、会社を辞めたいと思った理由として最も影響の大きかったものは「仕事にやりがい・意義を感じない」ということでした。そのため企業は資格取得支援や自己申告制度による人事異動の導入、副業許可などを導入。社員がキャリアやスキルを伸ばすための施策を充実させると、社員のモチベーションが上がり、定着率向上につながります。

これらの施策を通じて、従業員の理想とするキャリア形成を支援することが重要です。

社内コミュニケーション強化

社内コミュニケーションを強化することで風通しの良い組織づくりを目指し、「居心地の良い職場」を実現しましょう。コミュニケーション不足は離職の大きな要因となるため、常に社員の声を吸い上げられる仕組みが重要です。

施策例

- 社内イベント

- 1on1ミーティング

- コミュニケーションツールの導入、活用

- 定期的なアンケートや意識調査の実施

雇わないという選択肢

業務フローの見直し・効率化

新たに雇用するだけでなく、業務フローを見直し、無駄を省くことで人手不足を解消できるケースがあります。

ITツールやシステムを導入し、手作業の削減やペーパーレス化を進めることが第一歩です。

例)ペーパーレス化、RPAツール、プロジェクト管理ツール

外部リソースの活用

アウトソーシングや業務委託も有効な選択肢です。自社がコアとする業務に集中し、それ以外は外部の力を借りることで、限られた人員でも高い生産性を維持できます。

- BPO:企業の業務プロセスを外部の専門会社に委託すること。代表的な例として、コールセンター業務・バックオフィス業務(経理、人事、総務など)・IT業務などを他社にアウトソースする形態がある。

- オンラインアシスタント:クラウド上やオンラインツールを通じてアシスタントサービス(秘書業務、事務サポート、スケジュール管理、データ入力など)を提供する形態。

- クラウドソーシング:不特定多数の人たちに業務・案件を募集し、委託する仕組み。ライティング、デザイン、システム開発、翻訳、データ作成など、幅広いタスク発注できる。

既存社員のスキルアップ

既存社員の複数の業務をこなせる“マルチスキル化”を進めることで、新規採用の必要人数を抑えつつ業務の安定稼働を図れます。研修やOJTを充実させるとともに、個々のキャリアパスを意識した成長機会を提供することがポイントです。

まとめ

ここまで、人手不足の原因や採用・定着施策、さらには雇用以外の選択肢まで網羅的にご紹介しました。これらの対策を組み合わせることで、自社の人手不足解消に向けて大きく前進できるはずです。

一方で、人手不足に陥りやすい総務部門の業務効率化も欠かせません。そこでおすすめしたいのが「atena」の活用です。たとえば以下のようなメリットが期待できます。

- 郵便物の受け取り・管理をデジタル化し、無駄な作業を大幅に削減

- 社内回覧や保管にかかる手間を軽減し、業務フローを改善

- リモートワーク中でも重要書類を即座に確認可能に

総務の負担を減らすことで、限られた人材をより重要な業務に集中させられます。ぜひ「atena」をはじめとしたITツール導入を検討し、人手不足の課題解決へ向けて一歩踏み出しましょう。