退職や異動が決まったとき、多くの人が悩むのが「業務引き継ぎ」です。引き継ぎは、後任者やチーム全体がスムーズに業務を進めるための重要なステップ。しかし、時間や方法が不十分だとミスやトラブルを招き、引き継ぎを受ける側も不安を抱えてしまいます。この記事では、業務引き継ぎの重要性から具体的な流れ、よくある困りごととその原因、そしてスムーズに進めるためのポイントを幅広く解説します。引き継ぎ経験が少ない方でも安心して、円滑な業務移行を実現できるようになるはずです。

業務引き継ぎの重要性

生産性の維持

業務を引き継ぐ際、もし情報が十分に共有されないまま前任者が退職や異動をしてしまうと、後任者は何から手をつければ良いのか分からなくなりがちです。業務内容の細部を把握できないと、顧客対応や社内調整が後手に回り、生産性が大きく低下する可能性があります。また前任者への問い合わせにつながり、前任者の業務効率も低下する恐れがあります。

一方で、しっかりと引き継ぎが行われると、後任者は「前任者のノウハウを引き継ぎながら自分の考えを加えていける」というプラスのモチベーションを得やすくなります。前任者が培った経験や知識を土台にできるため、業務のスピードや質を維持・向上しながら新体制へ移行できるのです。

ミスやトラブルの回避

顧客情報や重要連絡事項などがしっかり共有されていないと、後任者は誤った対応をしてしまう危険があります。特に、取引先との契約条件や納期調整など、社外の関係者とのやり取りが不十分になれば大きなトラブルへと発展する可能性も。引き継ぎ不足によるミスは、企業イメージの低下や取引先からの信頼喪失につながりかねません。

このようなリスクを回避するためにも、正確な情報共有と引き継ぎは極めて重要です。「自分は知っていて当然」と思っていることでも、後任者にとっては初めて知る内容かもしれません。思い込みを排除しながら、必要な事項をすべて伝える体制を整えましょう。

引き継ぎの流れ

業務を洗い出す

まずは、自分が担当している業務を一度棚卸ししてみることが大切です。1日単位、1週間単位、1カ月単位、1年単位といった複数の視点で抜け漏れがないか確認しましょう。たとえば、月末や年度末にのみ発生する業務がないか、社内イベントやシステムメンテナンスの対応など、イレギュラーな仕事も含めてリスト化します。

棚卸しの過程では、「そもそもこの作業は本当に必要なのか?」という不要業務の洗い出しにもつながります。引き継ぎのタイミングで、無駄な業務を整理できるチャンスとなるので、積極的に確認してみてください。

スケジュールを立てる

業務を洗い出したら、次に「いつ」「どの順番で」誰に引き継ぐかを計画します。単なる口頭説明だけでなく、後任者と一緒に実際の業務を進めながら引き継ぎを行う期間を設けると効果的です。

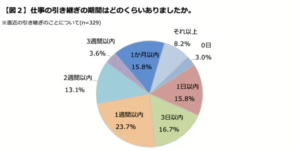

サイボウズの調査によると、「引き継ぎ期間が1週間」というケースが最多というデータがあります。これは比較的短い期間のため、前任者と後任者の双方がしっかりスケジュールを調整しておく必要があります。計画的に進めないと、時間切れで説明が中途半端になってしまう可能性が高いので注意しましょう。

資料・マニュアルを作成する

口頭で伝えるだけでは、業務を正確に理解するのは困難です。そこで、以下のような項目を含む資料やマニュアルを作成しておくと便利です。

- 業務の目的: なぜその業務が必要なのか

- やり方・手順: 具体的な進め方、利用ツール

- スケジュール: デイリー・ウィークリー・マンスリーなどの周期

- 緊急時対応: トラブルが起きた際の連絡先や対処法

- 関連ファイルの保管場所: どこに何が保管されているか

後任者があとで見返したときに、自力で作業を進められるレベルまで細かく書いておくと安心です。

説明・共有する

資料を作成したら、後任者に実際に説明を行いましょう。資料を手渡して終わりにせず、理解度を確認しながら進行することが大切です。具体的には、一度後任者に業務をやってもらい、その過程を見守りながらフォローする方法がおすすめです。

引き継ぎが完了したあとも、後任者が「分からないことが出てきたときにすぐ質問できる体制」をしばらく保持しておきましょう。実務を通じて初めて生まれる疑問点にも対応できるよう、連絡手段やフォローアップのタイミングを明確にしておくとスムーズです。

よくある困りごととその原因

業務引き継ぎがスムーズにいかなかった経験を持つ人は少なくありません。以下は、よく挙げられる困りごとと、その原因をまとめたものです。

十分に理解できていないまま引き継がれる

最も大きな要因は「時間不足」と「資料不足」、そして「口頭説明不足」が複合的に重なるケースです。退職や異動が急に決まったり、前任者に業務が集中していたりすると、じっくり説明する時間を取れないまま期限が来てしまうことがあります。後任者は「頭ではなんとなく分かったつもり」でも、実務で戸惑いがちです。

- 時間がない:引き継ぎがスムーズでなかった際の要因として半数以上がこれを挙げている。急に自分が担当することになり、心の準備ができていないまま引き継がれるというケースも。

- 引き継ぎ資料がない、分かりづらい:引き継がれる仕事をしたことのない人にとって分かりやすい説明になっていないことがある。

- 資料だけ渡され説明がない:資料がなく口頭説明のみのパターンと、資料はあるが口頭説明がなく引き継ぎがスムーズにいかないケースが同程度ある。資料作成と説明をセットで行う必要性がある。

周りに助けを求められない

引き継ぎがうまく進んでいるかを確認するフォロー体制がない場合、後任者が疑問点や不安を抱えても一人で抱え込んでしまい、仕事が滞るリスクが高まります。前任者や上司が定期的に声をかけたり、チーム全体がバックアップできるようにしておくことで、多くのトラブルを防げます。

ポイント|スムーズな引き継ぎのために

余裕を持ったスケジュールを組む

上記のデータにもあるように、もっとも多い失敗要因が「時間がなかった」という点です。引き継ぎは思った以上に時間と手間がかかりますので、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。口頭説明と実務説明を並行して行うことで、後任者の理解を深めながら引き継ぎが進められます。

相手の立場に立った資料作成

引き継ぎ資料は、自分が初めて業務をやったときのことを思い出し、誰もが分かりやすい資料作成を心がけましょう。後任者が業務に不慣れな場合やツールを初めて使用する場合は、初歩的な操作方法から解説があると安心です。専門用語は極力避けたり、必要であれば用語集をつけたりすると、引き継ぎ完了後に後任者が独力で業務を進めやすくなります。

こまめなフォロー体制

引き継ぎ完了直後に「もう大丈夫だろう」と思ってしまうと、後任者が困ったときに周りに相談できず、業務に支障をきたす恐れがあります。説明を受けて分かった気になっていても、実際に業務に取り組むことでわからないことが出てくる可能性もあります。一定期間は前任者や上司が質問に対応できる時間帯や連絡手段を明確にし、問題が起きる前にケアできる体制を整えることが大切です。

日常的に情報共有をしておく

理想をいえば、普段からチームで情報共有ができていると、引き継ぎの際にわざわざ大きな労力をかける必要がなくなります。日常的に進捗や課題を共有し、担当業務の内容をチーム全体で把握しておくことで、万が一の退職や異動にも柔軟に対応しやすくなります。

まとめ

業務引き継ぎは、ただ「やっておけばいい」ものではなく、会社全体の生産性や信頼にも影響を及ぼす大切なプロセスです。余裕を持った計画と丁寧な説明、そしてフォロー体制が欠かせません。引き継ぎ期間を短く考えすぎず、後任者が不安を感じないようバックアップする仕組みを作っておきましょう。

また、引き継ぎ時の資料作成などを円滑に行うためには、総務部門の業務負荷をできるだけ減らす工夫も重要です。そこでおすすめしたいのが、総務の業務効率化ツール「atena」。郵便管理など、煩雑になりやすい総務関連のタスクを効率化し、時間を有効活用できます。