近年、企業規模を問わず「タレントマネジメント」が注目を集めています。少子高齢化や労働人口の減少が進むなか、限られた人材をいかに最大限に活かすかが経営課題として浮上してきたためです。本記事では、中小企業の人事担当者や経営層の方々に向けて、タレントマネジメントの概要と導入メリット、ツール選びのポイントなどをわかりやすく解説します。読了後には、自社の人材戦略を一歩先に進める具体的なヒントを得られるはずです。

タレントマネジメントとは

タレントマネジメントとは、従業員一人ひとりの「才能(タレント)」に着目し、そのスキルやキャリア志向を把握して最適な配置や育成を行う戦略的な人事手法です。従来の日本企業で一般的だった「年功序列」や「企業主導のキャリア形成」から脱却し、個々の強みを活かすことで、組織全体の生産性向上や離職率の低下などを狙います。

従来の人材管理との違い

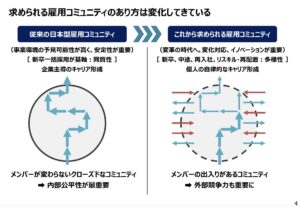

日本型雇用コミュニティ vs 戦略人事(タレントマネジメント)

従来の日本型コミュニティでは、企業が従業員のキャリアを包括的に管理する傾向が強くありました。新卒一括採用や終身雇用、年功序列といった仕組みがその代表例です。しかし、経営環境の変化や働き方の多様化が進む中で、「社員を画一的に管理するだけ」では組織の競争力を保てなくなってきました。そこで注目されるのがタレントマネジメントです。個々の従業員が自律的にキャリアを考え、企業側はそれを後押しする仕組みを整備することで、人材の持つポテンシャルを最大化します。

この図表では、企業主導のキャリア形成から「個人の自律的キャリア形成」へシフトすることが示されています。企業の指示に従う働き方よりも、社員一人ひとりが自分の強みを活かしてキャリアを切り拓いていく環境をつくることが、今後の雇用コミュニティに求められます。

期待できる効果

個人面のメリット

スキルアップ:自分の得意分野や伸ばしたいスキルに沿った仕事を経験できるため、効率的に成長できます。

キャリアビジョンの実現:企業と個人が共通の目標を共有することで、将来のキャリアパスがより明確になります。

モチベーション向上:自分が組織に必要とされている実感が高まり、仕事への意欲が増します。

組織面のメリット

適切な人員配置:従業員のスキルや適性を把握することで、部署や役割を的確に割り振ることが可能です。

離職率低下:個々の希望や強みが尊重されるため、従業員のエンゲージメントが高まり、離職を防ぎます。

採用・育成の活性化:組織として必要なスキルや人材像が明確化され、効率的な採用活動と効果的な研修が実現しやすくなります。

これらの結果、経営目標の達成スピードが上がり、企業の競争力向上につながると考えられています。

中小企業にも必要な理由

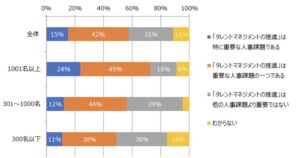

タレントマネジメントは大企業だけの取り組みと思われがちですが、中小企業にこそ効果を発揮するといわれます。実際、HR総研による調査では、タレントマネジメントの必要性を感じていない中小企業が多数存在することが指摘されています。そのため、従業員規模が小さいほど人事管理システムも導入されていないという傾向にあります。

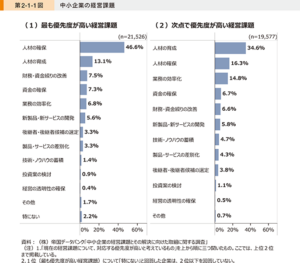

人材不足への対応策になる

中小企業では、そもそもの採用活動が大企業と比べて不利な面を抱えることが多く、人材確保の優先度は非常に高い課題です。さらに、労働人口の減少が進む日本の現状を考えると、既存の人材を有効活用するためのタレントマネジメントは一層重要性を増しています。社員一人あたりの役割が大きい中小企業では、適切な配置と育成がダイレクトに業績へ影響するため、この施策の導入メリットが大きいのです。

タレントマネジメントツールの選び方

タレントマネジメントを効果的に進めるには、システムやツールの導入が不可欠です。ツール選定の際には以下のポイントを検討しましょう。

現状の課題と必要な機能の洗い出し

まずは「採用が課題なのか」「離職率が高いのか」「社員のスキル可視化が遅れているのか」など、自社が抱える問題を洗い出します。タレントマネジメントシステムの代表的な機能としては社員検索、目標管理、育成管理、後継者管理などがあります。

誰もが使いやすいものか

目標管理や評価システム、社員データベースなどが、ITに不慣れな従業員でも使いやすいUIで提供されているかをチェックします。

カスタマイズ性

中小企業では急な事業転換や組織変更もあり得ます。柔軟にカスタマイズできるかどうかは重要です。

コスト

導入費用のほか、運用・保守費用、関連する研修コストなどを総合的に捉えて判断します。システムを導入した際の期待される利益に見合うのか、自社にとって本当に必要なのかを見極める必要があります。

セキュリティ

タレントマネジメントは、従業員の個人情報や評価データを扱うため、万全のセキュリティ体制が必須です。実績など安心感のあるサービスを選びましょう。

システム導入のポイント

導入目的の明確化

タレントマネジメントを導入する際は、まず経営目標を達成するために何が必要なのかを明確にし、具体的なKPIを設定しましょう。たとえば「離職率を半年で○%下げる」「新規事業に必要なスキルを持つ人材を○名育成する」など、定量化できる目標があると進捗管理がスムーズになります。

改善サイクルの確立

導入後は、システムに蓄積されたデータをもとに定期的な検証と見直しを行うことが大切です。KPIの達成状況をチェックしながら、従業員の声(定性情報)も加味し、柔軟に運用を調整しましょう。この改善サイクルが機能することで、タレントマネジメントの効果を持続的に高めることができます。

まとめ

タレントマネジメントは「人材不足」や「生産性向上」といった中小企業が直面する課題を解決する強力な手法です。経営目標との連動を明確化し、導入の目的をしっかり定めたうえで、システムやツールを活用すれば、従業員一人ひとりの才能を最大限に発揮できます。導入時のコストやセキュリティ面の検討は必須ですが、それ以上の大きなリターンを得られる可能性が高いでしょう。

また、組織の成長を支えるのは、人材戦略だけではありません。人事・総務部門の事務負荷を減らし、本来注力すべきタレントマネジメントにリソースを振り向けることも同じくらい重要です。郵便物を受け取りから仕分け、デジタル保存までワンストップで代行する クラウド郵便サービス「atena」 なら、紙の郵便対応にかかる時間を大幅に削減し、場所に縛られないスピーディーな情報共有を実現できます。

タレントマネジメントで得た“人の強み”を活かす環境づくりと、郵便業務のDXを同時に進めたい――そんな中小企業の皆さまは、ぜひ atena の導入をご検討ください。