近年、多くの中小企業が人手不足に悩まされています。そのため生産年齢人口の減少や市場の変化に対応しきれず、業務が属人化してしまうケースは珍しくありません。そんな課題を解消する有力な手段として注目を集めているのが「多能工化」です。本記事では、多能工化の定義や背景、メリット・デメリット、さらに導入時のポイントをご紹介します。導入を検討している中小企業の経営者の方必見の内容です。

多能工化とは?定義と歴史

1人の従業員が複数スキルを習得すること

多能工化とは、「1人の従業員が複数のスキルや職務領域を獲得し、業務を横断的にできる状態」を指します。いわゆる「器用貧乏」とは異なり、自分の専門性を保持しながら横へスキル領域を広げるイメージです。

トヨタが生んだ概念

多能工化は、トヨタの副社長を務めた大野氏が考案した生産方式の一部としても知られています。製造現場での効率化を目指した考え方が、今では多くの業種・業態に応用されるようになりました。

多能工化が必要とされる背景

人手不足と生産年齢人口の減少

日本の生産年齢人口は、1995年には約8,700万人いましたが、2060年には約4,800万人まで減少すると予測されています。実際に「人手不足に直面している企業は69.3%」というデータもあり、多くの企業が抜本的な人員確保策を求めているのが現状です。

市場ニーズの多様化と急速な環境変化

テクノロジーの進歩や新型コロナウイルスの影響などにより、ニーズの多様化、消費者行動の変化など市場は目まぐるしく変わっています。企業としてはリモートワークの普及やフレックスタイム制の導入など、働く環境そのものが多様化・柔軟化している中で、「誰か1人が欠けても業務が滞らない体制づくり」が求められています。

多能工化が求められる企業

人手不足が深刻な現場

飲食店や小売、介護施設など、スタッフの確保が難しい業界では、多能工化を進めることで限られた人材を有効に配置できます。特に地方の中小企業は、都市部に比べて人材確保のハードルが高いケースが多く、多能工化が喫緊の課題となっています。1人が複数ポジションできることで、急な退職・休職の際に業務が止まってしまうリスクを緩和することができます。

属人化しやすい業務が多い企業

例えば特定の社員しか対応できない機械操作や、経験がものをいう職人的な作業が集中している現場などが挙げられます。多能工化によって業務の分担が可能になり、「発注業務はAさんしかできない」「この機械はBさんしか使えない」というような依存状態を解消することができます。

環境変化が激しい業界・ビジネスモデル

- 季節変動がある観光業や飲食・小売

繁忙期と閑散期、時間帯による忙しさに違いがある業態は、需要に合わせて適切な配置をする必要

- 技術進歩の早いIT・製造業

特定の人だけでなく、さまざまな人が技術に対する知見を持つことで、新しい記述に素早く対応し、導入することができる

多能工化のメリット

従業員視点

- キャリアパスが拡大する

複数のスキルを身につけることで、従業員のキャリアの幅が大きく広がる。転職市場における価値も高まり、成長意欲が高まることが期待できる。

例)飲食店でホール業務→発注→事務業務

- モチベーション向上

新しい業務やスキルを習得する機会が増えるため、自己成長を実感しやすくなる。変化がある分、マンネリ化を防げる点も大きな魅力に。

企業視点

- 生産性の向上

一人ひとりが複数の業務をこなせるようになるため、チーム全体の稼働率が上がる。人材の効率的活用だけでなく、チームワークの強化にもつながる。

例)繁忙期に応援人員の配置、部署間の業務量の偏りに人材配置によって対応

- 属人化の解消

特定の人に業務が集中するリスクを減らせるため、有休取得や突発的な欠勤にも柔軟に対応できる。 - 離職率の低下

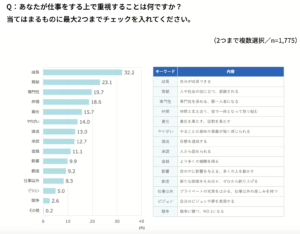

リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、社員が仕事をするうえで最も重視することは「成長」。成長機会を得られる会社は、エンゲージメントが高まりやすく、離職率低下にも寄与すると言われている。

多能工化のデメリットと解消策

従業員視点のデメリット

- 学習負荷が増大する

新しい業務や知識を習得するための時間的・心理的負担が増えます。場合によってはプライベートや既存業務との両立が難しくなる恐れもあります。 - 自己肯定感の減少

代えの効かない存在として地位を安定させていたところ、「自分でなくても代替できるのでは」と感じてしまい、モチベーションが低下する可能性があります。

企業視点のデメリット

- 教育コストがかかる

研修やOJTなど、新しいスキルを社員に習得させるには時間や費用を要します。また、担当者の育成計画を整備する必要があります。一時的に生産性が落ちてしまうことは前提として、中長期的な目線で多能工化に取り組みましょう。 - 評価制度の見直しが必要

「どれだけ多様な業務を身につけたか」を正しく評価できる仕組みづくりが求められます。従来の評価制度では測りきれないスキルを可視化する工夫が必要です。ただ業務負担が増えただけにならないよう注意しましょう。

デメリットを解消する取り組み方針

- 段階的なスキル習得の計画を立てる

いきなり複数の業務を一括で覚えるのではなく、優先度が高い業務から段階的に学ぶ仕組みを作りましょう。計画的な育成スケジュールを立てることで、従業員の負担を軽減できます。 - 評価基準を明確化・可視化する

多能工化の達成度に応じて評価ポイントを付与するなど、従業員が「自分の成長」を実感しやすい制度を作ることが大切です。これによりモチベーション向上を図れます。 - 研修やOJTの充実化・フォロー体制

外部の研修機関やオンライン学習ツールを活用することで、教育コストや時間を削減できます。また、スキル取得後のフォローアップを行うことで、学習内容の定着率も高まります。

まとめ

本記事では、多能工化の定義や背景、メリット・デメリットと、その解消策についてご紹介しました。人手不足は今後ますます深刻化することが予想されますが、多能工化を進めることで限られた人材を最大限に活かし、組織全体の生産性を高めることが可能になります。

多能工化を成功させるには、従業員への研修や評価制度の整備など総合的なマネジメントが欠かせません。また、人手不足の解消には総務の業務効率化などバックオフィスの体制強化も重要です。そこでおすすめなのが、総務の業務を効率化してくれるサービス「atena」 です。郵便物管理など煩雑な業務を「atena」で効率化すれば、経営者や従業員が多能工化に注力できる時間とリソースを捻出できます。