近年、年賀状を廃止する企業が続々と増えています。SDGsの推進やデジタル化による業務効率化など、変化の背景はさまざま。新年を迎えるたびに「今年も出すべきか……」と悩む総務担当者の皆さんへ、年賀状をやめるメリットや注意点、廃止に向けた進め方をご紹介します。

企業間でも年賀状廃止が増えている理由

環境負荷の軽減

SDGs(持続可能な開発目標)の認知度が高まるなか、企業活動における環境負荷の削減は重要なテーマです。

- 紙の消費に伴う森林伐採や、焼却処分によるCO2排出量は無視できません。たとえばコピー用紙1,000kgを燃やすと約340kgのCO2が排出されるとされている。

- 年賀状を廃止することで、消費される紙の量を削減し、環境への負荷軽減に寄与できる。

デジタル化

ビジネスのデジタル化が進むにつれ、企業内でのペーパーレス化が加速しています。

年賀状を廃止し、メールやSNSを利用することで、ペーパーレス化をさらに推進し、業務の効率化をアピールできます。

コスト削減

年賀状を出す場合、印刷費や郵送費、人件費など大きなコストがかかります。

- 日本郵便は2024年10月に郵便料金の値上げを行ったため、はがきは63円から85円に値上げされた。

- 大量に出す企業ほど、このコスト上昇は大きな負担になる。

数字で見る年賀状離れ

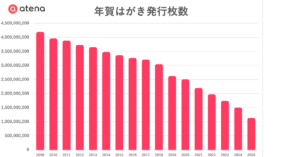

年々減少する発行枚数

一昔前まで、ビジネス年賀状は「義務」のように出されていましたが、ここ数年でその流れは変化しています。下の表のように年賀はがきの当初発行枚数は年々減少しています。

△日本郵便WEBサイトより数値を引用して作成

取引先や顧客に年賀状を出す人

一方、取引先や顧客への年賀状を出すかどうかは、企業文化や役職によっても差があります。

- ある調査では「送らない」と回答した人が全体の76%に上るとの結果が出ている。

- 経営者層や役職者の中には、昔からの慣習を重んじてまだ年賀状を出している層も一定数存在する。

年賀状廃止を発表した主な企業

以下は、年賀状を廃止すると公式に発表した企業の一例です。

- ソフトバンク

- 富士通

- NTTドコモ

- オリエンタルランド

- 大光

- 日鉄ソリューションズ

こうした大手企業が「年賀状廃止」を進める動きは、今後もさらに広がると予想されます。

年賀状を廃止するメリット

コスト削減

年賀状を送る場合、以下のようなコストが発生します。

- 印刷費(紙代、印刷機材費用など)

- 郵送費(はがき代、送料など)

- 人件費(宛名管理、郵送準備、対応工数など)

例えば、1,000枚の年賀状を送ると想定した場合、印刷費(100,000円)・郵送費(85,000円)・人件費(20時間×2,000円=40,000)などを合わせると約225,000円ものコストがかかるケースがあります。

これらをまるごと削減できるのは大きなメリットです。

デジタル化の促進

年賀状を廃止することは、企業のデジタル化推進にもつながります。

- 社内文書や各種申請のオンライン化とあわせて年賀状を廃止することで、ペーパーレス化の取り組みを加速させることが可能。

- 業務効率が高まり、テレワークへの移行もしやすくなる。

年賀状じまいの文例

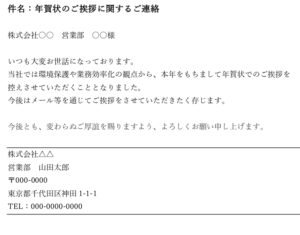

年賀状を廃止する際には、「じまい」の連絡をどのように伝えるかが重要です。ここでは、メールと年賀状それぞれの文例を簡単にご紹介します。

メールで伝える場合

年賀状で伝える場合

注意点

年賀状を廃止する際に気をつけたいポイントは以下の通りです。

- 感謝の気持ちを伝える

年賀状をやめること自体は構いませんが、取引先への日頃の感謝の気持ちはしっかり伝えましょう。 - 今後の連絡方法を明示する

「メールでの挨拶に切り替えます」など、具体的な連絡手段を示しておくとスムーズです。 - 送付時期

もし「年賀状じまいのお知らせ」を年賀状で送る場合は、年内に送るか、元旦に届くよう手配するなど配慮が必要です。

まとめ

企業間で年賀状廃止が広まる背景には、環境負荷の軽減やデジタル化の推進、そしてコスト削減といったさまざまな要因があります。総務担当者としては、今後も業務効率化の一環として年賀状の廃止を検討していくことは、自然な流れといえるでしょう。

しかしながら、取引先とのコミュニケーションや感謝の気持ちをどう伝えるかは大切なポイントです。年賀状をやめる場合は、メールやその他の手段で今後のやりとり方法を明確に示し、相手との関係性が希薄にならないよう配慮する必要があります。

さらに総務担当の方には、年賀状管理だけでなく、社内外のさまざまな書類や情報管理を効率化する課題もあるのではないでしょうか。そうした時に役立つのが、郵便物に関する業務を効率化できるサービス「atena」。郵便物の受け取りをオンラインで完結できるため、総務担当の負担軽減につながります。ぜひ「atena」を活用し、業務フロー全体のスリム化を目指してみてはいかがでしょうか。